发布时间:2017-09-22阅读次数: 1466

随着医学知识的普及,越来越多的人了解了糖尿病,糖尿病治疗提倡的“五驾马车”原则——饮食、运动、药物、教育和自我监测,让很多人意识到糖尿病的治疗是一场持久战,那么,血糖高一定就是糖尿病吗?糖尿病患者怎样才能监测血糖控制水平呢?

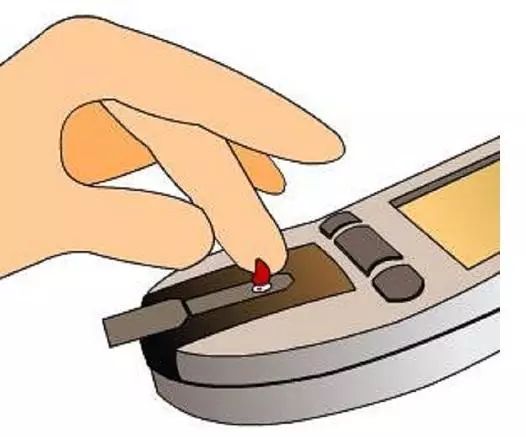

血糖监测

是糖尿病日常诊治工作中非常重要的一个环节。

“糖化血红蛋白”和“糖化血清蛋白”—一对血糖水平监测的姐妹花,你了解她们吗?你知道她们都有什么作用吗?

想知道?

那就往下看吧!

糖化血红蛋白(HbA1c)

HbA1c概述

糖化血红蛋白(HbA1c)作为糖化血红蛋白的一种亚型,占糖化血红蛋白总量的60%~70%,结构稳定,目前已被广泛使用。

HbA1c的临床意义

HbA1c是监测DM患者血糖控制情况的金标准,它主要反应患者过去6~8周之内的血糖浓度的平均水平。

由于单次测定血糖只能反应患者取样时刻的血糖水平,易受多种因素影响而出现较大波动,HbA1c却不受运动或短时间内饮食等因素影响而受到欢迎。

HbA1c也是调整治疗措施最重要的和客观的依据:<7%为血糖控制达标的指标,7%~8%为可接受范围,8%~9%则显示控制不好,>9%为控制很差,是慢性并发症发生发展的危险因素。

糖化血红也可协助判断预后:糖尿病合并视网膜病变者,若HbA1c为8%-10%,提示病变为中等程度,可用激光治疗;>10%为严重病损,预后较差。

糖化血清蛋白(GSP)

GSP概述

糖化血清蛋白(GSP)亦称果糖胺,它是血液中的葡萄糖与白蛋白和其他蛋白分子N未端发生非酶促糖化反应而结合的产物。

GSP的临床意义

由于GSP是血浆蛋白中的最丰富的成分,其半衰期仅约20天,所以GSP的浓度可反映近2~3周的平均血糖浓度,主要用于监测短期血糖平均水平的变化,尤其适合妊娠糖尿病或患者改变治疗方案后的血糖水平监测。

GSP不受饮食、年龄、药物及血糖波动影响,是对糖尿病和长期血糖控制进行监测的较好指标。

我们已经了解了这对“姐妹花”的主要作用,但是当她们站在一起的时候,你能真正区别和利用她们吗?想知道,那就接着往下看吧!

HbA1c与GSP监测血糖的干扰因素及选择:

贫血的影响

HbA1c是目前监测血糖控制状态的“金标准”,但其容易受到贫血的影响。溶血性贫血、伴有慢性肾衰的贫血、肝硬化伴脾功能亢进等引起红细胞寿命缩短的疾病,都会使HbA1c检测结果偏低;而当发生缺铁性贫血时,HbA1c浓度偏高。因此,贫血的糖尿病患者难以通过HbA1c来判断血糖控制状态,此时就需要用HbA1c进行监测。

变异血红蛋白的影响

若体内出现变异血红蛋白,会表现出易化或难被糖化两种情况,此时若用HbA1c来判断血糖监测情况就会有误判的危险。GSP则不会受到变异血红蛋白如HbS、HbC的影响,GSP再次战胜HbA1c。

白蛋白代谢的影响

在肾病综合征、甲状腺功能亢进等引起白蛋白代谢亢进的患者,由于白蛋白与葡萄糖接触的时间缩短,导致果糖胺偏低。而在白蛋白代谢低下的肝硬化、甲状腺功能减退患者,则会出现果糖胺偏高,HbA1c终于胜出。

伊普诺康生产销售的糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(免疫比浊法),可适用于各种全自动生化分析仪。HbA1c是一项说服力较强、数据较客观、稳定性较好的生化检查项目,不受偶尔 一次血糖升高或降低的影响。

部分内容来源:检验科